16–17 ноября 2011 года

Родина воздушно-десантных войск России. Колыбель военно-морского флота страны. Город с практически миллионным населением (официально стал таковым в декабре

Начинаем с железнодорожного вокзала. Здание послевоенное, со скульптурами на крыше.

Открывающийся с привокзальной площади генерала Черняховского вид похож на петрозаводский, разве что движение пооживлённей да памятник вышеупомянутому генералу в центре установлен.

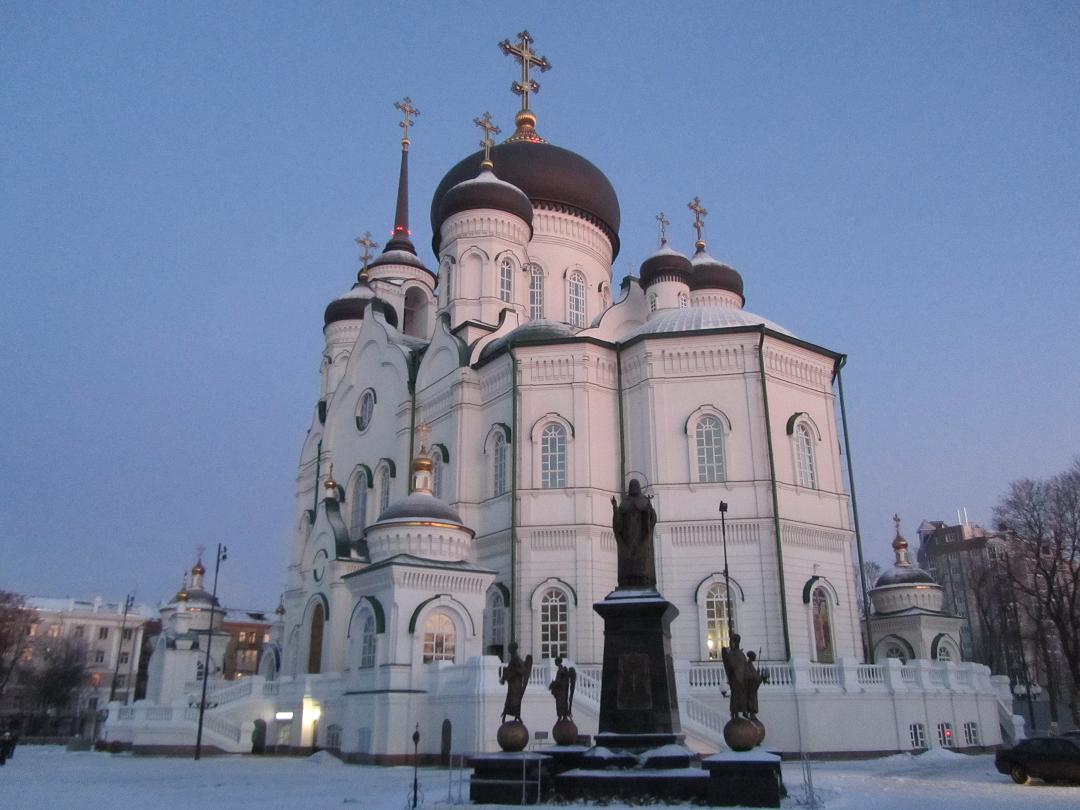

За спиной генерала начинается короткая улица Мира, другим своим концом упирающаяся в площадь поменьше. Тут находятся ещё один монумент, на этот раз посвящённый советской науке, и громадный красивый Благовещенский собор.

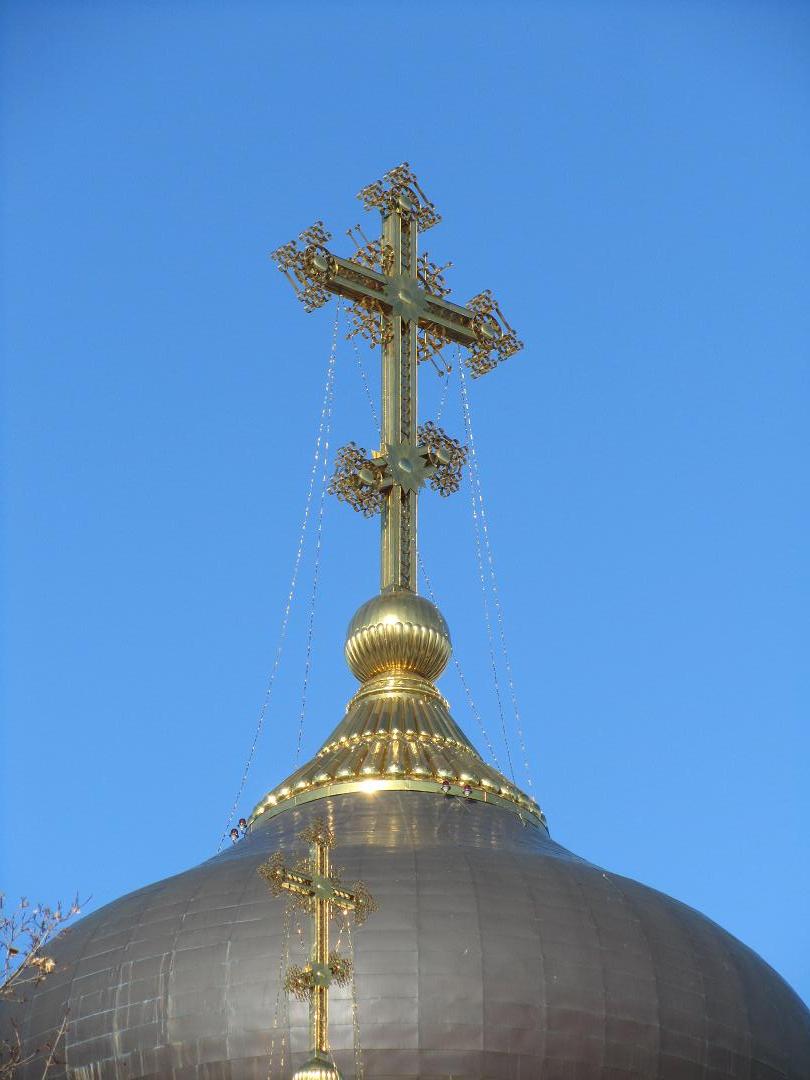

Один из крупнейших храмов страны начали строить в 1998 году, а закончили

Купола и колоколенный шпиль оборудованы специальными лампочками, чтобы летательные аппараты не вреза́лись.

По соседству находился Митрофановский монастырь, однако

Напротив собора находится вход в парк «Орлёнок».

В парке находятся несколько скульптурно-декоративных штуковин (все, надо отметить, в хорошем состоянии), из которых выделю фонтан и памятник Мандельштаму.

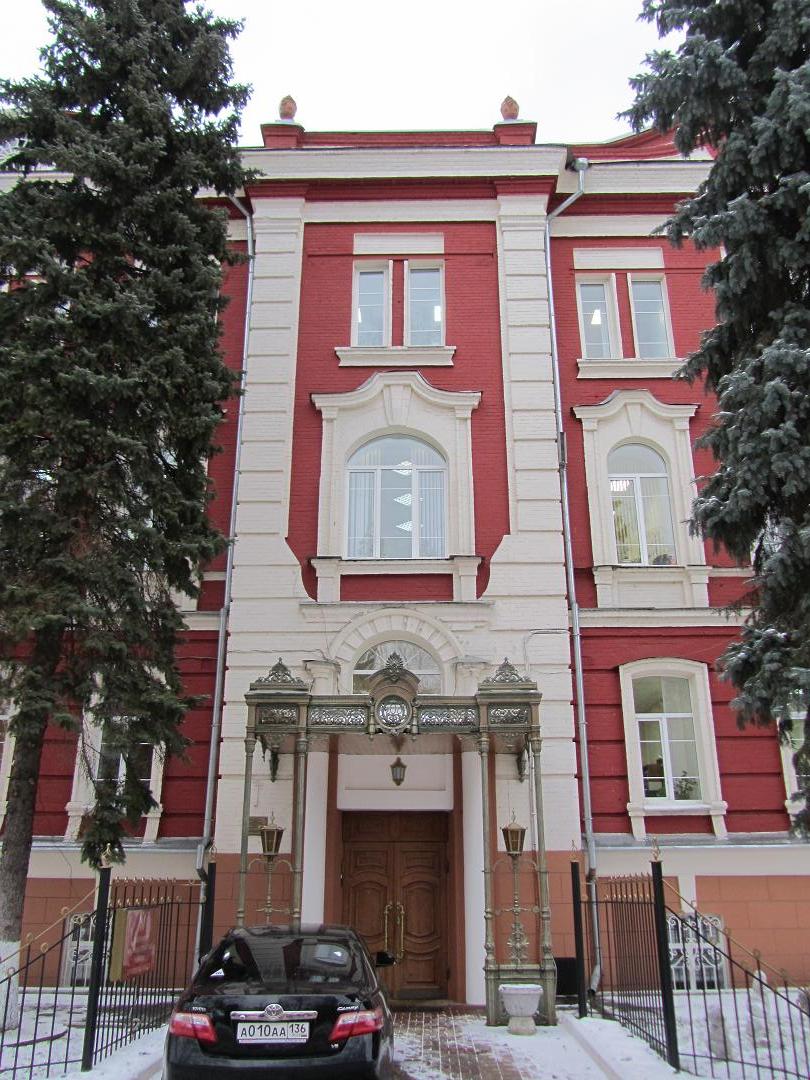

Передвигаемся на главную улицу Воронежа, проспект Революции. Здесь сосредоточена основная часть исторической застройки города. Начинаем с первых домов. Бывшее механо-техническое училище имени Петра Великого (то ли 1907, то ли 1909–1913). Пётр сыграл важную роль и здесь: именно по его указу в Воронеже было создано адмиралтейство и начал создаваться военный флот страны.

Напротив — приятный дом XIX века постройки.

Главное здание земской (ныне городской) больницы (1826) вполне можно принять за сталинское.

Сталинская архитектура, впрочем, тут тоже представлена, причём довольно широко. Самый, по-моему, неблаговидный в плане ухоженности дом на проспекте, зато с огромной антенной.

Говоря о данной эпохе зодчества, в первую очередь нужно упомянуть о здании, в котором находится управление Юго-Восточной железной дороги (1928–1932, 1952). Наиболее известный вид — с перекрёстка с улицей Феоктистова.

Фасад, выходящий к проспекту.

Заглянем в арку.

Воронежский дворец, так напоминающий Зимний, построен в 1777–1779 годах для местного губернатора.

И функцию он несёт ту же, что и Эрмитаж — в нём разместился Воронежский областной художественный музей имени Крамского.

На противоположной стороне проспекта разбит Петровский сквер с соответствующим памятником и торговым центром на заднем плане.

Рядом со сквером находится довольно любопытное здание, такая квинтэссенция сплетения имперской и советской застройки, присущей центру Воронежа. Оно было построено как дом казённой палаты в 1786–1787 годах по проекту Кваренги, но после Великой Отечественной к нему достроили ещё два этажа.

Дом губернатора (1780, достраивался до конца XIX века) и памятник писателю Платонову, уроженцу города.

Губернская почтовая контора, до сих пор служащая почтамтом, и её соседка, гостиница Шванвича («Дом со львами», 1843–1844).

Позади них находится площадь Победы с тематической монументалистикой.

Один из самых известных архитектурных памятников города — дом Тулиновых (1811–1813), в котором в своё время останавливались аж три императора. Напоминает типовой советский университет в миниатюре.

Рядом находится ещё одно здание, чью принадлежность к той или иной эпохе довольно трудно вычислить. Дом офицеров, всей своей сущностью похожий на советское парадное строение, оказался бывшей Мариинской гимназией (1875–1905). Этот дом, как и многие в городе, в процессе жизни несколько раз достраивался и расширялся, поэтому его первоначальный облик съехал ближе к советскому.

Сбоку можно обнаружить довольно редкое явление для центра Воронежа — облезшую краску.

Ещё один подобный пример (имею в виду перестроенный дом, а не облезший) находится на другой стороне проспекта. Бывшее здание духовной семинарии было построено в 1822 году, в 1872–

Новостроя в этой, центральной части проспекта немного, и он довольно неплох. В первом здании квартирует горячо любимая народом партия, во втором — целая куча организаций, в основном коммерческих.

Из точно советского выделяются отделение связи и ЦУМ (1956).

Самая интересная часть проспекта начинается именно от двух последних строений. Всё показывать не буду, только наиболее понравившееся. Дом Капканщикова (начало XIX века).

Напротив — красивейшее здание бывшей Центральной гостиницы, принадлежавшей Самофалову (1879).

Усадьба Сомова и музыкальное училище, ныне музколледж имени Ростроповичей (оба — 1913).

Справа от них — ещё одна бывшая шикарная гостиница, «Бристоль» (1909–1910). На мой взгляд, она не слишком хороша внешне, очень напоминает косящие под старину новоделы.

Ещё правей — слившиеся воедино дома Вансовича

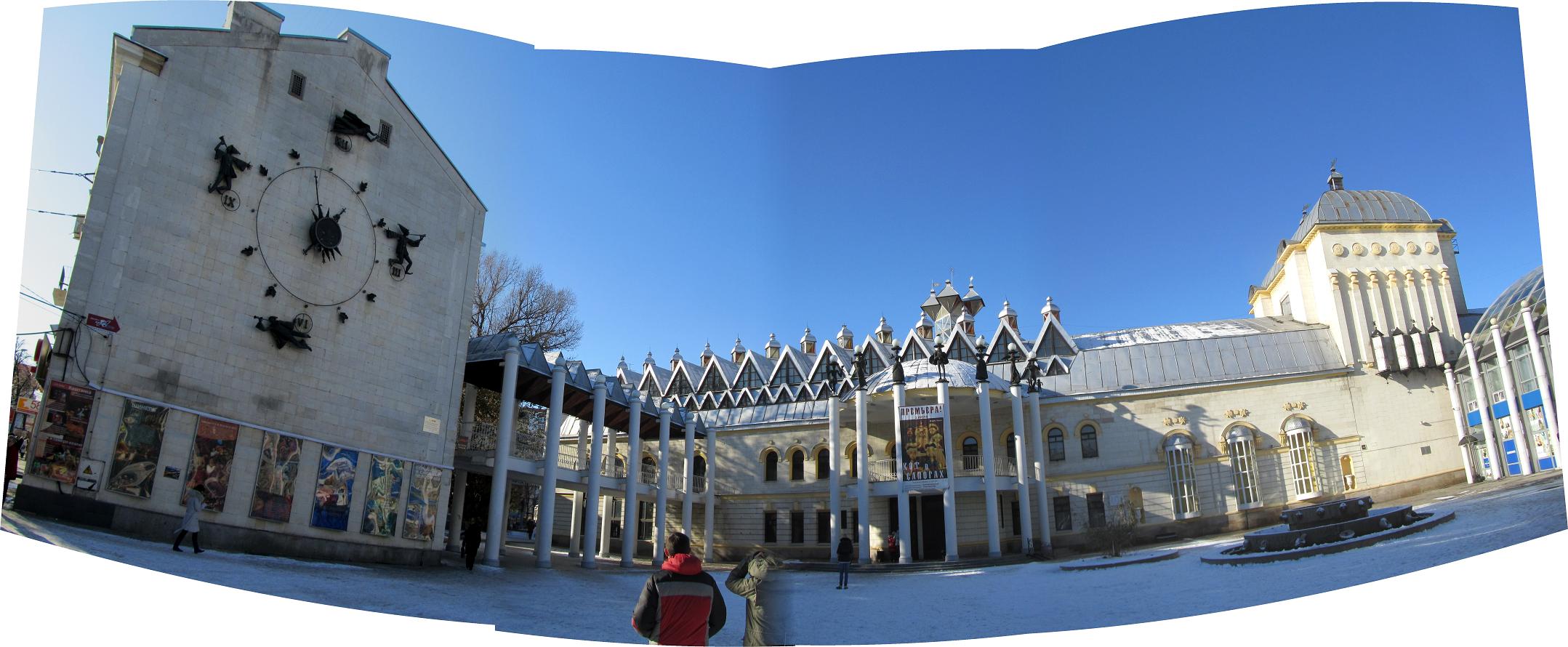

Через дорогу от них находится Воронежский государственный театр кукол «Шут» имени Вольховского. В правой части виден фонтан «Дюймовочка». Отмечу, что часы на стене в левой части показывают правильное время.

Перед театром находится один из трёх наиболее известных памятников Воронежа — Белому Биму Чёрное Ухо. В одном ряду с ним стоят уже упомянутый монумент Петру и памятник котёнку с улицы Лизюкова (находится далеко от центра, поэтому туда я не добрался).

Горожане памятник любят: люди постоянно подходят потереть нос псу на удачу. Находятся и подражатели.

Чётная сторона проспекта заканчивается кинотеатром, состоящим из двух частей. Первая была построена в 1914–1917 годах, в ней размещался кинематограф с замечательным названием «Увечный воин», которое после революции сменили на не менее прекрасное «Пролетарий».

В годы войны здание было разрушено,

На нечётной стороне последними являются здания Госбанка и Государственного академического театра драмы имени Кольцова.

Последний сейчас находится в другом здании (туда я тоже доберусь), а данное здание ждёт своего очередного открытия после восстановления. Построенное в 1802 году, оно перестраивалось

Проспект в этом месте раздваивается. Левее он переходит ещё в одну площадь, а правее — в Пушкинскую улицу. Разделяет проспект Дом торговли по прозвищу «Утюжок».

Он был построен в 1930–1934 годах и восстановлен после войны, а прозвище получил не за свою форму, как многие утверждают (где вы видели такие утюги?), а за участок земли в виде клина между Пушкинской и Революции, на котором он был построен.

Оборачиваемся на проспект Революции…

…и отправляемся по Пушкинской вдоль крупных сталинских строений.

Сворачиваем на площадь Ленина. Общий вид.

Что здесь имеется? Ну, во-первых, Ленин с огромной рукой и администрация области (1959).

Во-вторых, Воронежский государственный театр оперы и балета (1961).

Сбоку — памятник Пушкину.

Ремонтируемая парадная сталинка сказочной красоты.

Напротив Ленина по обеим сторонам Кольцовского сквера также расположены интересные дома. Слева — областной совет профсоюзов (1939–1940), справа — пара жилых домов и городская администрация в центре. Словом, всё практически так же, как в Казани на площади Свободы.

Фрагмент здания горадминистрации, построенного в начале XX века для Волжско-Камского банка.

Кольцовский сквер и вид

Сквер назван в честь ещё одного уроженца Воронежа, поэта Кольцова, чьё имя уже встречалось нам в названии театра.

С другой стороны сквера выделяются здание загса (1882)…

…и кинотеатр «Спартак» (1955).

Хотя это с этой стороны он (1955), а с обратной — очень даже (2009).

Возвращаемся к площади Ленина и отправляемся вниз по Плехановской улице. Памятник Бунину на фоне областного суда.

В доме фабриканта Савостьянова (1768–1773) находится Воронежский областной литературный музей имени Никитина, ещё одного поэта, родившегося и жившего в Воронеже. Земляки тут в почёте.

Просто хороший дом. Воронеж оставляет прекрасное впечатление, потому что за редкими исключениями в центре все строения пребывают в отличном состоянии, да и архитектура приятная.

Улица заканчивается Университетской площадью с главным корпусом ВГУ и стелой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Прямо за университетом на замысловатом ландшафте начинается частный сектор.

Кроме ландшафта здесь можно отметить обилие религиозных заведений. В верхней части это Спасская (1755) и Ильинская (1767–1771) церкви.

Ещё пару можно найти внизу. Путь туда идёт по весьма эффектному Севастьяновскому спуску.

Слева — церковь Митрофана Воронежского (около 2006), прямо — баптистский дом молитвы весьма внушительных размеров.

В остальном кругом деревня.

Через Воронеж протекает одноимённая река, в пределах города превращённая в водохранилище, или, как его ещё называют, Воронежское море.

Отличный вид портят только трубы Воронежской ГРЭС. Автомобильный мост на снимке называется весьма оригинально — Вогрэсовским (1954).

В другой стороне — Чернавский мост (1959), а между его опорами вдалеке виден Северный (1986).

Набережная сделана в виде площади, носящей название Адмиралтейской.

В центре площади находится ростральная колонна, установленная в 1996 году в честь

Ворота, очевидно, для молодожёнов.

На площади находится Успенский Адмиралтейский храм (примерно 1703¬¬–1704).

Поднимаемся обратно. Среди деревни иногда выскакивают «небоскрёбы».

Но преимущественный тип застройки тут всё же иной.

Сверху вниз.

На улице Таранченко отмечу Никольский храм (1712–1720) и мещанскую полицейскую часть с пожарной каланчой (1825, 1875) на перекрёстке с улицей Карла Маркса.

Туда мы и отправляемся. Старые дома на ней пребывают в разном состоянии, но откровенно плачевных или заброшенных не видно.

Стеклопластик тоже присутствует в лице, например, налоговой.

Местами наблюдается соседство старого (в данном случае представлен XVIII век) и нового, как в Самаре.

Среди нового тоже попадаются отличные дома.

Ещё одна достопримечательность города — Каменный мост (1826).

Улица Маркса идёт по мосту, под него убегает улица Чернышевского, а параллельно ей поверху идёт Орджоникидзе. На снимке съезд под мост.

Дом с башней — это бывший Александрийский детский приют (1848).

Заглянем и на Орджоникидзе.

Здесь выделяется Воскресенская церковь (1752–1768).

Вы уже должны были обратить внимание, что все церкви в городе выглядят как новые. Воскресенская исключением не является.

Следующая улица — Дзержинского. Старинных особняков тут нет. Из советского отмечу Воронежский государственный театр юного зрителя (1963) и Дом актёра.

Из современного — «Арт-отель», из башенки которого всё время валит пар.

Некоторые здания пока сложно причислить к красивым или некрасивым.

Но самое интересное, как всегда, в деталях.

Теперь переносимся к Советской площади и нынешнему зданию театра драмы имени Кольцова.

Памятник Кольцову, на этот раз в полный рост, находится тут же.

Соседняя площадь называется площадью Детей. На ней находится дворец творчества детей и молодёжи.

Между этими двумя типовыми советскими постройками притаился Покровский кафедральный собор (1736–1796).

Соседние кварталы под стать площади — сплошь советской застройки.

Встретился и раннесоветский домик.

Что ещё хочется отметить, так это малое количество надписей на стенах. Они, конечно, встречаются, но до той же Самары очень далеко.

Чаще встречается мелкое хулиганство, как в Пскове или Ярославле.

Оригинальная реклама также представлена.

Давайте заглянем ещё в одну довольно известную точку города. Для этого сначала завернём за торговый центр «Петровский пассаж» (тот, что позади памятника Петру) и пройдёмся по улице Разина. Здесь находится Арсенал — музей Великой Отечественной войны, размещённый в здании суконной фабрики-склада

Здание также несколько раз достраивалось, в частности, колоннами оно разжилось в XIX веке.

А вообще эта улица отдана в распоряжение свадебным салонам. В этих двух домах, например, их шесть, ещё несколько — в доме через дорогу. Невестам должно быть очень удобно: не надо бегать по всему городу.

Домики по улице Сакко и Ванцетти.

Целью была улица Освобождения труда, на которой находятся, во-первых, Введенский храм (1770–1780)…

…во-вторых, дом, где жили художник Ге (тоже местный) и архитектор Троицкий…

…и в-третьих, Алексиево-Акатов монастырь, основанный в 1620 году. Монастырь небольшой и в общем не самый интересный. Со времени основания до закрытия в 1931 году был мужским, а после возрождения

Рядом какое-то здание непонятного назначения.

На территории находятся симпатичная колокольня (я её успешно проглядел) и очень красивый Алексеевско-Владимирский храм (1804–1819).

Идём дальше.

В продолжение темы о мелком хулиганстве.

Улица 20 лет ВЛКСМ и прилегающие застроены весьма пёстро: тут и новые высотки, и старые краснокирпичные казармы, и частные домики с волшебными оконными рамами.

Из кирпичного выделю дом Снопова (1903–1905).

Если пройти мимо него по Фабричному переулку, можно дойти до Тихвино-Онуфриевского храма (1735–1746).

Рядом — заброшенные останки Митрофановского храма.

Ещё один кусочек Воронежа, где удалось погулять, — пешеходный участок улицы Маркса. Найти его просто: надо около кинотеатра «Пролетарий» отыскать маленького снеговика.

Если не получилось, попробуйте сориентироваться по памятнику Никитину.

Улица совершенно нетипичная для пешеходок. Она не центральная, народу мало, деревья старые и высокие, лоска — минимум.

Архитектурные изыски встречаются, но гораздо реже, чем обычно.

Из привычных украшательств присутствуют только арки в местах пешеходных переходов да немножко неуклюжий памятник Высоцкому.

Главная достопримечательность — лютеранская церковь святой Марии Магдалины (1811–1819).

Встречаются замечательные вывески.

И в застройке встречается интересное. Хороший новострой…

…и самое потрясающее советское здание, какое я только видел.

Подсчёт показал, что у него

Улица заканчивается площадью, на которой разместились всякие спортсооружения. Раньше эту территорию занимало кладбище.

Об этом напоминает храм-часовня пророка Самуила (1808), не самая крупная из существовавших здесь церквей, но единственная сохранившаяся.

В память о былых постройках оставили стоять пилон въездных ворот.

Отсюда я отправился обратно на вокзал по Кольцовской улице. Улица не самая интересная: хоть на ней и встречаются образцы старой застройки, но они довольно серые.

Особенно на фоне свежепостроенных высоток.

В городе есть ещё несколько достойных внимания улиц (например, Энгельса), на которые в этот раз не хватило времени.

Воронеж понравился с первого взгляда.

Понравился и гражданской архитектурой.

И ухоженными церквями.

И даже некоторой провинциальностью.

Да, местами старый город постепенно уступает место новому.

Но новый город, как в Саранске, достаточно приятен и ярок.

Да и старый ещё долго никуда не денется.

Как здорово! Зашла на минутку, а просидела пока все не просмотрела и не прочитала. Спасибо большое

Ярослава, спасибо что читаете!

Рад, что вам понравилось, заглядывайте почаще!

Ох, я уже полтора года не живу в Воронеже, и он прям изменился. Ну и здорово было прочитать про те здания, что видела каждый день, и уже не обращала внимания

В лучшую сторону изменился?

Спасибо за фотопрогулку! Был в Воронеже всего раз и один день, многое тогда не успел увидеть. А благодаря Вам рассмотрел-)

«Открывающийся с привокзальной площади генерала Черняховского вид» похож не только на петрозаводский, но и на одесский Приморский бульвар с памятником Дюку — там два таких же вогнутых желтых дома.

А здание непонятного назначения возле Акатова монастыря это вроде бы епархиальное управление. Хотя, может, я и ошибаюсь. Помню, что оно находилось недалеко от входа в монастырь по левую сторону.

Я за пару дней, конечно, тоже не всё увидел, но Воронеж мне понравился, с удовольствием поехал бы ещё раз.

В Одессу пока не заносило, но этот пробел надеюсь рано или поздно восполнить.

А насчёт здания всё верно, слева от входа оно и стоит.

Рассказывали, Воронеж большая деревня, и только молоко там вкусное!

Оказывается все не так.

За молоко не скажу, не пробовал, а вот девушки там ну очень хороши.

Вы отлично рассказали о нашем городе, и даже неточностей исчезающе мало (Митрофаньевский монастырь был не на месте большого нового храма недалеко от вокзала, а на месте главного корпуса универа, даже было предложение некоторых деятелей снести главный корпус и построить снова монастырь :) и дом-музей Никитина не на Плехановской, а на Никитинской, а в том старинном трехэтажном здании — архивы). Очень удивило сходство вокзальной площади Воронежа и Петрозаводска. Действительно, почти одинаково, только как будто с разницей лет в тридцать .

Спасибо за отзыв. Про большие города писать несложно: есть много информации в интернете, есть 2ГИС.

Кстати, про архив вы уверены? Вы говорите про дом-музей (он действительно на Никитинской), а я — про литературный музей, это другое заведение, судя по тому же 2ГИСу.

Большое спасибо за ваш очень простой, но очень содержательный фотореферат. И пусть вам в пути всегда сопутствует удача.

Спасибо!

Я хоть и живу в Воронеже , но многих зданий ,что вы показали не видела. Вы открыли мне глаза, многое узнала о своем родном городе , даже разместила ссылку на своем сайте , чтобы и другие познакомились с городом.

Забыла дать ссылку на сайт http://vk.com/club51460822

Случайно через поиск наткнулся и просмотрел все! Спасибо, интересно даже спустя 5 лет. Как же Вы мимо Дома с совой прошли?!

Более того, я с тех пор ещё трижды был в Воронеже и пропустил дом ещё трижды. В следующий раз дойду обязательно.